أبو ذر.

ترجمة: ليلى حجار.

إن الآراء الواردة أدناه تعبر عن توجهات أصحابها، ولا تتبنى يقظة بالضرورة جميع التوجهات المذكورة في هذا المقال.

المقدمة: لماذا المقارنة بين الماضي والحاضر؟

قلّما تجد في تاريخ الإسلام قائداً حظي بتوقير الجماهير، على مر العصور، مثلما حظي به صلاح الدين الأيوبي – رحمه الله – الذي وهب حياته لعبادة الله وخدمة دينه والدفاع عن أمته. فقد عُرف بتقواه وتواضعه والتزامه بالعدل، وكان إرثه أعظم من أن يُختزل في حروبٍ وفتوحات، إذ مثّل درسًا خالدًا في قوة الوحدة والإيمان والقيادة الصالحة. وفي زمن الانقسامات والتهديدات الأجنبية، أعاد إحياء روح الأخوّة الإسلامية، ووحّد بلاد المسلمين، واستردّ القدس الشريف من الصليبيين.

يواجه العالم الإسلامي اليوم تحدياتٍ مشابهة إلى حد كبير لتلك التي كانت في زمن صلاح الدين، تشمل تأثيراتٍ خارجية، وانقساماتٍ سياسية، وصراعاتٍ على الأراضي المقدسة. ومن خلال التأمل في الاستراتيجيات والإصلاحات التي انتهجها صلاح الدين، يمكننا أن نستخلص منها دروسًا قيّمة نُسقطها على واقعنا المعاصر. فمنهجه في الحكم، القائم على العدل وخدمة الإسلام، يقدّم رؤى حول كيفية سعي المسلمين اليوم نحو مستقبل من القوة والوحدة والصمود.

يتناول هذا المقال الجغرافيا السياسية لعصر صلاح الدين برؤية إسلامية، مستعرضًا أوجه التشابه مع الأحداث الحالية، ومبرزًا كيف يمكن لإرثه أن يلهم الأمة ويوجهها نحو تحقيق أعلى مُثلها في مواجهة تحديات العصر.

تمهيد: الانقسامات والتأثيرات الأجنبية

كان المشهد السياسي في عصر صلاح الدين نتاج قرون من تقلّب موازين القوى والصراعات الإقليمية والانقسامات الداخلية في العالم الإسلامي. فبعد فترة الوحدة التي شهدتها الخلافة الراشدة ، صعدت الخلافة العباسية إلى السلطة عام 750م، وأقامت بغداد مركزًا للعلم والثقافة والحكم، وبسطت نفوذها على معظم العالم الإسلامي. إلا أنه بحلول القرن العاشر، بدأت سيطرة العباسيين تتراجع مع سعي فصائل وسلالات مختلفة إلى الاستقلال الذاتي، مما أدى إلى تآكل وحدة الخلافة.

وقد اشتد تراجع الخلافة العباسية مع ظهور السلالتين الفاطمية والبويهية، وهما قوتان شيعيتان تحدّتا السلطة العباسية السنية. وقد ظهرت الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا في أوائل القرن العاشر كدولة إسماعيلية شيعية، ووسّعت نفوذها تدريجيًا، وأقامت دولة منافسة كانت لها عاصمتها الخاصة في القاهرة. أما البويهيون، وهم سلالة شيعية إثنا عشرية، تنحدر أصولها إلى منطقة الديالم، فقد استولوا على بغداد عام 945م، مما جعل الخلفاء العباسيين مجرد واجهات رمزية، مجردين من الكثير من سلطتهم. ولم تقتصر آثار هذه السلالات الشيعية المتنافسة على إحداث انقسامات طائفية داخل العالم الإسلامي فحسب، بل أدت أيضًا إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، مما أضعف قدرة المسلمين على التصدي للتهديدات الخارجية.

أدت هذه الانقسامات إلى ظهور سلالات سنّية محلية، مثل السلاجقة، الذين سعوا إلى استعادة القوة السنية وتوحيد البلاد الإسلامية تحت قيادتهم. وفي عام 1055م، سيطر السلاجقة على بغداد، وتولّوا دور حُماة الخلافة العباسية، وأعادوا فرض السلطة السنية على المنطقة. وعلى الرغم من أن هذا التطور أعاد قدرًا من الوحدة، إلا أن الإمبراطورية السلجوقية نفسها لم تكن بمنأى عن الانقسامات الداخلية، إذ ادعى العديد من حكام السلاجقة السلطة المستقلة في مناطق مختلفة. كما ظهرت إمارات أصغر، لكل منها مصالحها وولاءاتها المحلية، مما زاد من تجزئة المشهد السياسي.

وكانت النتيجة مشهدًا مليئًا بالتنافس والانقسام، حيث كافح العباسيون من أجل استعادة سلطتهم المركزية وسط صعود سلالات مستقلة. وقد أضعف هذا التفرق قدرة العالم الإسلامي على التصدي للصليبيين، الذين استغلوا هذه الانقسامات لتأسيس دولهم الخاصة في بلاد الشام، بما في ذلك السيطرة على القدس. وانشغل العديد من القادة المسلمين بالمنافسات الإقليمية بدلًا من توحيد جهودهم لمواجهة هذا التهديد الخارجي، مما أتاح للصليبيين توسيع نفوذهم مع حدّ أدنى من المقاومة.

الواقع الموازي

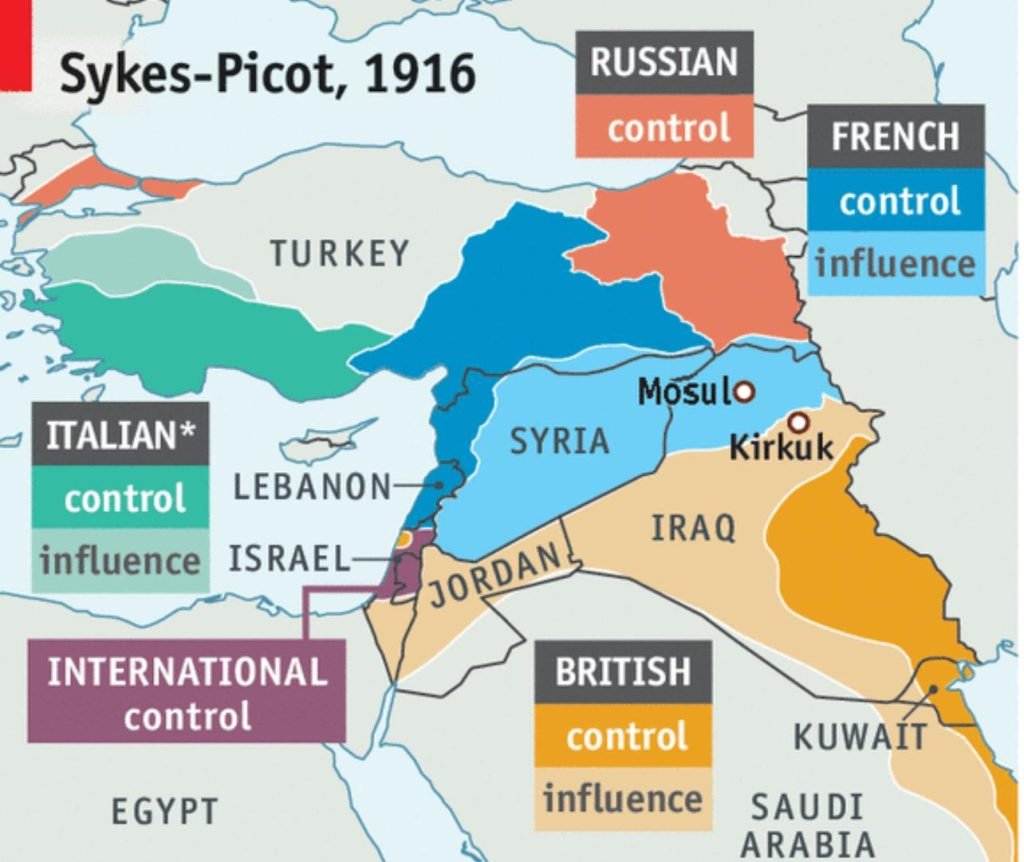

يواجه العالم الإسلامي اليوم مشهدًا مشابهًا من الانقسامات والتأثيرات الأجنبية، لا سيما في الشرق الأوسط. فقد شهد القرن العشرون انهيار الخلافة العثمانية، وهي آخر خلافة وحدت بلاد المسلمين لعدة قرون. وبعد الحرب العالمية الأولى، أدى اتفاق سايكس-بيكو بين بريطانيا وفرنسا إلى تقسيم الأراضي العثمانية السابقة إلى كيانات قومية مصطنعة، حيث رُسمت الحدود بما يخدم المصالح الأوروبية بدلًا من مصالح المنطقة. كما أصدرت بريطانيا إعلان بلفور عام 1917، الذي دعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مما أدى إلى استمرار النزاع على القدس وتأجيج التوترات في المنطقة.

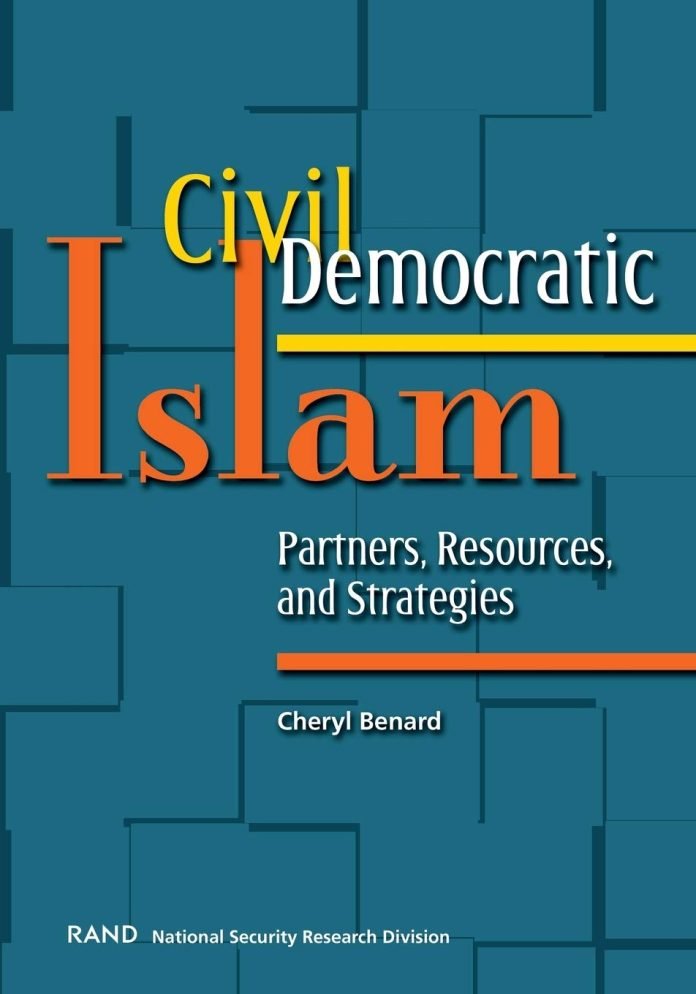

أدى انهيار الخلافة العثمانية، إلى جانب التدخل الغربي، إلى تعميق حالة التفرّق، حيث نصّبت القوى الاستعمارية حكومات تتوافق مع مصالحها، متجاهلة في أغلب الأحيان الوحدة الدينية والثقافية للمجتمعات الإسلامية. وفي كثير من الحالات، عملت هذه الحكومات، حكومات الدمى، على تعزيز العلمانية، في محاولة لإضعاف دور الإسلام في الحياة السياسية والعامة. وتسلط بعض التقارير مثل استراتيجية مؤسسة “راند” حول علمنة العالم الإسلامي الضوء على استمرار الجهود الرامية إلى الحد من تأثير الإسلام، من خلال الترويج للعلمانية، والإصلاحات الليبرالية، وتعزيز الهويات الوطنية المحلية على حساب الهوية الإسلامية الموحدة.

ولا تزال تداعيات هذه التدخلات التاريخية والمعاصرة محسوسة حتى اليوم، إذ تؤجج التوترات السنية-الشيعية الصراعات في سوريا والعراق واليمن وغيرها. وعوضا عن توحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة للمنطقة، كثيرا ما تسعى دول مثل السعودية وتركيا وإيران ومصر إلى تحقيق أجندات متنافسة، وأحيانًا في معارضة مباشرة لبعضها البعض. ولا يزال العالم الإسلامي عُرضةً للتأثير الخارجي من القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية، التي تسعى كل منها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

وكما أدرك صلاح الدين أهمية تجاوز المنافسات المحلية لاستعادة القدس والدفاع عن الأمة، فإن البلدان ذات الأغلبية المسلمة اليوم تواجه حاجة مماثلة إلى الوحدة واعتماد استراتيجية جماعية من أجمل حماية مصالحها وسيادتها. فالدرس المستفاد من هذه المرحلة في التاريخ الإسلامي يبرز الحقيقة التي مفادها أن الجبهة القوية والموحدة، القائمة على القيم المشتركة والتعاون المتبادل، أمر ضروري لمواجهة التحديات الداخلية والضغوطات الخارجية.

الإصلاحات الثقافية والتعليمية ودورها في تحقيق الوحدة

لم يكن نجاح صلاح الدين مجرد نتيجة للقوة العسكرية فحسب؛ بل كان متأثرا بعمق بنهضة فكرية وثقافية أوسع نطاقًا سعت إلى توحيد الأمة من خلال التعليم والروحانية والولاء للدولة. وكان هذا التحول مدفوعًا إلى حد كبير بالإصلاحات الحكيمة التي تبناها نظام الملك، وزير الدولة السلجوقية، الذي أدرك أنّ المجتمع المتعلم والموحد هو وحده القادر على الصمود في وجه الانقسامات الداخلية والتهديدات الخارجية.

تمثلت أبرز مساهمات نظام الملك في هذه الوحدة بإنشاء المدارس النظامية، وهي شبكة من المدارس الدينية التي هدفت إلى تعزيز الولاء للدولة وإيجاد توازن متناغم بين الشؤون الدنيوية (الدنيا) والمسائل الروحية (الدين) إلى جانب نشر المعارف الدينية. وسعى نظام الملك إلى تكوين جيل من العلماء والقادة المتمكنين من العلوم الدينية والمعارف العملية اللازمة في مجالات الإدارة والقانون والحكم. وكان هدفه هو التأكد من أن طلابه سيخدمون الدولة بنزاهة، مستلهمين قيم الإسلام في العدل والحكم وخدمة الصالح العام للأمة.

علاوة على ذلك، شدّد نظام الملك على أهمية التصوف، الذي لعب دورًا أساسيًا في نظامه التعليمي. فقد غرس التصوف في الطلاب قيم الانضباط الداخلي والقيادة الأخلاقية والارتباط العميق بالله، وهي صفات تتوافق تمامًا مع رؤيته في تكوين رعايا تقية ووفية. ومن خلال دمج التعاليم الصوفية مع الفقه الإسلامي الرسمي والفلسفة الإسلامية، حرص على أن تكون لدى الطلاب أسس روحية ترشدهم في حياتهم الشخصية والسياسية.

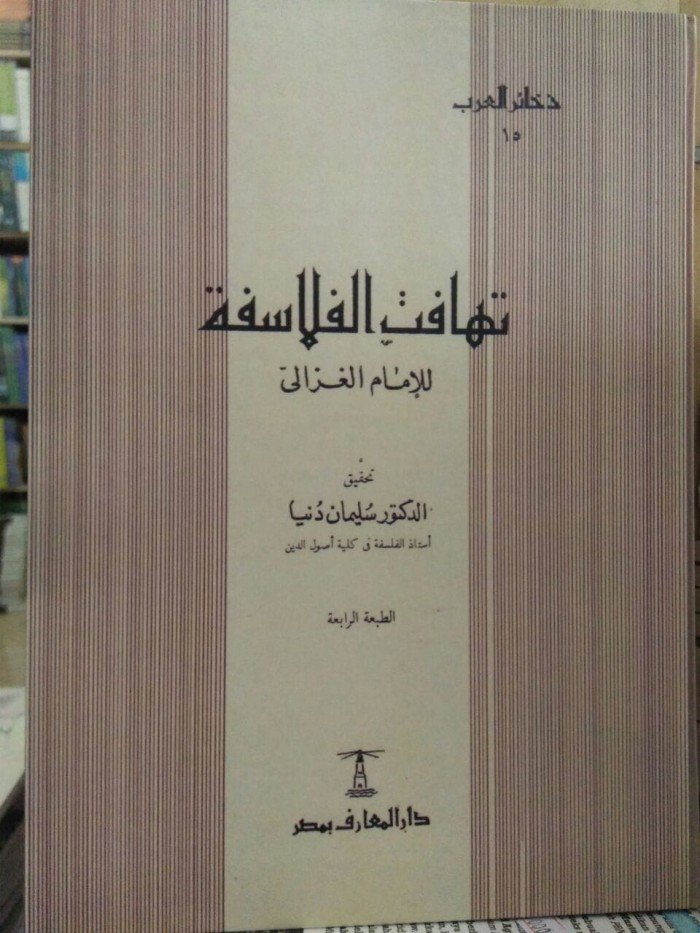

لم يكن النظام التعليمي مجرد وسيلة لإعداد الإداريين أو القادة العسكريين، بل شكّل أيضا جدارًا دفاعيا أمام التهديدات الفكرية التي ظهرت داخل العالم الإسلامي. واجتذبت المدارس النظامية بعضًا من ألمع العلماء في تلك الفترة، وذلك تحت إشراف نظام الملك، بما في ذلك الإمام الغزالي، الذي أصبح معلمًا بارزًا مشكلًا قوة فكرية ضمن هذه الشبكة. وقد اشتهر الإمام الغزالي بدفاعه عن المذهب السني، ولعب دورًا رئيسيًا في مواجهة الأيديولوجيات الخطيرة التي هدّدت وحدة العالم الإسلامي. فقد تعامل مع أفكار الديانات غير الإسلامية، وعقائد الشيعة الباطنية، والفلسفة اليونانية، التي سعت جميعها إلى تحدي التقاليد السنية الراسخة، وسعى إلى دحضها. ومن خلال أعماله وتعاليمه، ساهم الغزالي في الحفاظ على سلامة العقيدة والفلسفة الإسلامية، مما أتاح للأجيال المسلمة القادمة امتلاك أدوات فكرية لازمة للتغلب على هذه التحديات والتصدي لها.

لقد مهد هذا الإحياء الفكري والروحي، الذي تحقق من خلال التعليم، إلى ظهور قادة أمثال نور الدين زنكي وصلاح الدين، اللذين لم يكونا قائدين عسكريين ماهرين فحسب، بل كانا أيضًا على قدر عال من الالتزام بمبادئ العدالة والولاء والوحدة التي أرستها المؤسسات التعليمية في عصرهما. وكانت قدرتهم على توحيد العالم الإسلامي وحشد الناس من مختلف المناطق للدفاع عن القدس نتيجة، إلى حد كبير، لذلك الأساس الفكري والروحي المشترك، الذي ترسخ في هذه المدارس الدينية.

الواقع الموازي

يواجه العالم الإسلامي اليوم تفرّقًا فكريًا وأيديولوجيًا مماثلاً، غالبًا ما تُغذّيه الضغوطات الخارجية والتأثيرات الاستعمارية . فقد ترك إرث الاستعمار أنظمة تعليمية علمانية في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وهي غالبًا ما تُعطي الأولوية للمُثُل الغربية على حساب القيم الإسلامية. ويتجلى هذا في التقارير الحديثة، مثل تقارير مؤسسة راند، التي تدعو إلى علمنة العالم الإسلامي والترويج للأيديولوجيات التي تتعارض مع الأعراف الإسلامية التقليدية، خصوصًا فيما يتعلق بأدوار الجنسين، وهيكل الأسرة، والهوية الدينية. ولطالما سعت مؤسسة راند وغيرها من مراكز الفكر الغربية منذ فتر طويلة إلى تعديل المجتمعات الإسلامية بطرق تُقوّض القيم الإسلامية الأساسية، وغالبًا ما تصورها على أنها عقبات أمام التقدم.

وتولى العديد من العلماء المعاصرين والحركات الدعوية مهمة الدفاع الفكري في مواجهة هذه التحديات الأيديولوجية. وقد لعبت شخصيات مثل أحمد ديدات، وذاكر نايك، وإسرار أحمد، ومنظمات مثل “جماعة تبليغ” دورًا أساسيًا في الدفاع عن الإسلام السني التقليدي وتعزيزه. وتركز “جماعة تبليغ”، على وجه الخصوص، على الإصلاح الشخصي، حيث تشجع المسلمين على العودة إلى أصول الإسلام وتقوية إيمانهم.

وقد تفاعل هؤلاء القادة الفكريون والشعبيون المعاصرون مع مختلف الأيديولوجيات، بدءًا من العلمانية والإلحاد إلى انتقاد الإسلام وسائر الأديان الإبراهيمية. وذلك من خلال تقديم ردود عقلانية ولاهوتية وفلسفية تتصدى للرؤى العالمية غير الإسلامية مع ترسيخ أسس العقيدة الإسلامية. وفي موقع “مسلم سكيبتك” ، نسعى باستمرار إلى تطوير محتوى يتصدى للسرديات المناهضة للإسلام التي تروجها وسائل الإعلام.

وكما أسهمت إصلاحات نظام الملك والعمل الفكري للإمام الغزالي في حماية العقيدة السنية من التأثيرات المنحرفة والخارجية، فإن علماء الإسلام والحركات الدعوية اليوم يستجيبون لتحديات مماثلة. فهم يسعون للحفاظ على الهوية والقيم الإسلامية، وضمان تمكينهم ليس فقط من الدفاع عن عقيدتهم، بل أيضًا من الانخراط في العالم الحديث دون المساس بمبادئهم الدينية. وتمثل هذه الجهود امتدادا حيا للتقليد الفكري الذي ساعد على توحيد العالم الإسلامي في عهد صلاح الدين، وتُذكرنا بأن الأمة القوية والمتعلمة والراسخة عقائديًا هي المفتاح لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، تمامًا كما كانت في الماضي.

التوحيد السياسي وظهور القيادة الموحدة

في القرن الذي سبق ظهور صلاح الدين، شهد العالم الإسلامي انقساما سياسيا وجغرافيا، وقد أضعفته المنافسات الداخلية والغزوات الخارجية. ومع ذلك، برزت سلسلة من القادة والمصلحين ذوي البصيرة الحكيمة، الذين كرّسوا جهودهم لإقامة العدل وتحقيق الوحدة وترسيخ الصمود. وقد أحدثوا تحولًا في المشهد الممزق، ومهدوا الطريق لمقاومة إسلامية موحدة ضد الصليبيين. ولم تقتصر فترة التوحيد هذه على الحملات العسكرية فحسب، بل تضمنت أيضًا جهودًا مكثفة لترسيخ حكم مستقر وتعزيز الولاء وغرس شعور شامل بالهدف المشترك داخل الأمة.

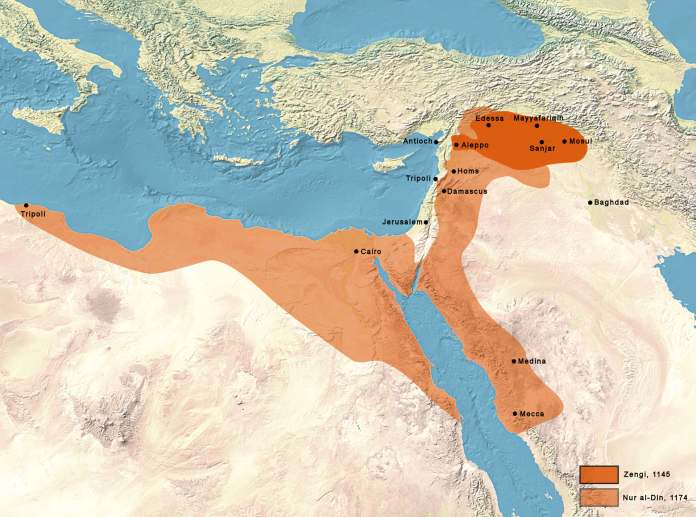

وكان نور الدين الزنكي (1118-1174) من أوائل الشخصيات الرئيسة الذين أسهموا في تحقيق هذا التوحيد. وهو قائد ذو مبادئ راسخة من سلالة الزنكيين، الذي أدرك الحاجة إلى توحيد الأراضي الإسلامية التي كانت عرضة للتوغلات الصليبية. وعلى عكس الحكام السابقين الذين ركزوا على المنافسات المحلية، سعى نور الدين إلى تحقيق رؤية شاملة لجبهة موحدة قادرة على الدفاع عن الأراضي المقدسة ومواجهة الممالك الصليبية. وقد أسس إدارة قائمة على العدل والمبادئ الإسلامية، مما أكسبه ولاء شعبه واحترام العلماء له. ومن خلال حكمه الفعّال، ألهم نور الدين الآخرين للانضمام إلى قضيته، متجاوزًا الانقسامات القبلية والإقليمية، وأسس مهمة تُعنى بالدفاع عن الإسلام بقدر ما كانت تُعنى بالسياسة. وقد أدى إحياؤه للجهاد بوصفه جهدا روحيا وعسكريا إلى شحذ همم الأمة، وخلق شعور بالواجب المشترك الذي حشد الدعم في جميع أنحاء المنطقة.

وبعد وفاة نور الدين، ورث صلاح الدين هذا الإرث واستمر في مهمة التوحيد. وبصفته حاكمًا لمصر وسوريا، عمل صلاح الدين على توحيد الأراضي الإسلامية من خلال التحالفات الاستراتيجية والدبلوماسية السياسية والالتزام بالعدالة. وقد أكدت قيادة صلاح الدين، النابعة من صميم القيم الإسلامية، على الرحمة والتسامح والتواضع — حتى تجاه الخصوم السابقين — مما أكسبه الإعجاب داخل العالم الإسلامي وخارجه. وتميزت إدارته التي عُرفت بتعيين مسؤولين أكفاء ومخلصين، بالعدل والاستقرار، مما ضمن حسن إدارة أراضيه وشعور الناس بالأمن. وبلغت جهود صلاح الدين ذروتها في حملته الناجحة لاستعادة القدس في عام 1187، وهو نصر غدا رمزًا للوحدة والصمود.

الواقع الموازي

لقد أدى سقوط الخلافة العثمانية، التي كانت ذات يوم قوة موحدة للعالم الإسلامي، إلى انقسام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجعلها عرضة للأطماع الاستعمارية. وبعد الحرب العالمية الأولى، سهلت اتفاقيات مثل سايكس-بيكو ووعد بلفور السيطرة الغربية، وأعادت ترسيم الحدود، وأقامت حكومات الدمى، مما قضى على أي آمال في إقامة كيان سياسي إسلامي موحد.

وأجبرت العلمانية التي فرضتها شخصيات أمثال مصطفى كمال في تركيا وقادة مشابهين له في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي على تبني المُثل العلمانية الغربية، مما أدى إلى تهميش الحكم الإسلامي وتقويض الهوية الدينية. وعلى مدار القرن العشرين، واجهت العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة انقسامات أيديولوجية وسياسية، إذ انقسمت أولًا بفعل الحرب الباردة، ثم تزعزع استقرارها بسبب الحرب العالمية على الإرهاب، وكلاهما كان بمثابة منصات للنفوذ الأجنبي وبسط السيطرة، بل وحتى للاحتلال المباشر تحت ذريعة مكافحة التطرف.

ويشهد العالم الإسلامي اليوم رغبة ملحّة في تقرير المصير وإحياء المبادئ الإسلامية في الحكم. ويعتبر البعض عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بمثابة إعادة تأكيد للحكم الأصلي ورفض للنفوذ الأجنبي، وهو ما يتوافق مع دعوة أوسع نطاقا للحكم الذاتي المستند إلى المبادئ الإسلامية. وهذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يتصدى فيها العالم الإسلامي للقوى الغربية الاستعمارية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الشراكات التجارية والعسكرية المتزايدة بين الدول الإسلامية، فضلًا عن ازدياد الدعوة إلى إقامة خلافة موحدة، تُظهر شبكة ناشئة من الاعتماد المتبادل هدفها تشكيل كتلة إسلامية أكثر استدامة.

وتشبه هذه التطورات الجهود التي بذلها نور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي في بناء عالم إسلامي موحد وقادر على الصمود من خلال تعزيز السلطة السياسية، وتعزيز الولاء، والتأكيد على العدالة والقيم الإسلامية. وعلى غرار قادة عصر صلاح الدين، يناضل القادة المسلمون اليوم والحركات الشعبية ضد التفرق الفكري وبقايا الاستعمار والضغوط الغربية. وتعكس زيادة التعاون ومقاومة العلمنة التزامًا متجدداً بالمبادئ التي ساعدت على توحيد العالم الإسلامي في عصر صلاح الدين، ويذكرنا بأن الوحدة والعدالة، والعودة إلى الهوية الإسلامية، لا تقل أهمية اليوم عمّا كانت عليه آنذاك.

القدس رمز الوحدة والنضال

على مرِّ التاريخ الإسلامي، حظيت القدس بمكانة دينية وثقافية وسياسية راسخة في العالم الإسلامي. فهي تحتضن المسجد الأقصى، أحد أقدس المواقع الإسلامية، وهي نقطة محورية للعبادة والوحدة والإجلال. وفي عهد صلاح الدين، أصبحت المدينة رمزا لنضال أوسع من أجل الكرامة والسيادة والحرية الدينية، لا سيَّما بعد استيلاء الصليبيين عليها عام 1099. وقد كان غزوهم دمويًا، إذ ارتكبوا مذابح بحق المسلمين واليهود، وحتى بحق المسيحيين الذين لم يتماشوا مع العقيدة الصليبية، قاطعين بذلك تقليدًا طويلًا من الحكم التعددي والمتسامح الذي عززه المسلمون في المنطقة.

لم يكن استرداد القدس لدى صلاح الدين مجرَّد طموح سياسي، بل كان مهمة روحية ونداء لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية في مواجهة الهيمنة الأجنبية. وقد ألهم النضال من أجل تحرير القدس المسلمين في مختلف المناطق والسلالات لتجاوز منافساتهم الداخلية وتوحيد جهودهم من أجل قضية مشتركة. وبغلت هذه الوحدة ذروتها في معركة حطين عام 1187، حيث هزمت قوات صلاح الدين الصليبيين، مما مهَّد الطريق لتحرير القدس بسلام. وعند دخوله المدينة، جسَّد قيم الرحمة والعدل، حيث سمح للصليبيين والمدنيين بالمغادرة دون أن يُصابوا بأذى، وحافظ على قدسية المدينة لجميع الأديان. وهكذا أصبح تحرير صلاح الدين الأيوبي للقدس رمزًا للصمود والوحدة والإيمان في مواجهة التحديات الجسام.

الواقع الموازي

لا تزال القدس اليوم رمزًا محوريًا للمقاومة والهوية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، إذ تواجه المدينة والمناطق المحيطة بها مرة أخرى الصراع والتهجير والانتهاكات. فمنذ قيام إسرائيل عام 1948، يواجه الفلسطينيون—مسلمون ومسيحيون على حدٍّ سواء—تصعيدًا في العنف والتهجير والتضييق، خصوصًا في غزة والضفة الغربية ومحيط المسجد الأقصى. وقد استهدفت الأعمال العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني العدواني في سعيها لإقامة “إسرائيل الكبرى”، المجتمعات المسلمة والمسيحية على حدٍّ سواء، مما أثار احتجاجات عالمية. وكما كان الحال إبان الاحتلال الصليبي، شهد العصر الحديث مجازر وعمليات تهجير قسري جعلت المسلمين وغير المسلمين يطالبون بتحقيق العدالة وصون الحريات الدينية في القدس. حتى أن هيئات دولية، مثل محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا، أدانت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، مما يعكس احتجاجا عالميا متناميًا.

كما اتخذت العديد من الدول الإسلامية-رغم ضعف تمويلها ومواردها العسكرية- خطوات جريئة لمواجهة هذا العدوان. فقد طوَّرت إيران تقنيات صاروخية قادرة على اختراق القبة الحديدية الإسرائيلية، في حين حظرت اليمن السفن المتجهة من إسرائيل وإليها، في إشارة إلى استعدادها لحماية المسجد الأقصى مهما كان الثمن. وفي مشهد غير مسبوق للتضامن، شكَّلت المملكة العربية السعودية وإيران تحالفًا، حيث أعلنت السعودية عزمها على التصدي لأي قوات أمريكية تحاول التدخل في إيران. وتشكِّل هذه الخطوات، إلى جانب الاحتجاجات الحاشدة وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، جهودًا موحدة لمقاومة القمع الذي يهدد قدسية القدس وسلامها.

إنَّ الوضع الراهن في القدس يعكس ما جرى خلال الفترة الصليبية، حيث أدَّى احتلال قوة أجنبية للقدس إلى معاناة واضطرابات واسعة. ولكن كما ألهم عصر صلاح الدين المسلمين للتوحد في وجه العدوان، فإن الصراع الحالي حول القدس أثار تحالفات واحتجاجات وموجات مقاومة في أرجاء العالم الإسلامي وخارجه. ولا تزال القدس اليوم رمزًا موحدًا يذكّر الأمة بواجبها في حماية الأراضي المقدسة وتعظيمها. وأصبح الكفاح من أجل العدالة في القدس لدى المسلمين في أنحاء العالم دعوة متجددة للوحدة، حيث تتكاتف المجتمعات للدفاع عن هويتها وعقيدتها المشتركة، مستلهمةً الدروس من عصر صلاح الدين.

الإرث والدروس: ماذا يمكننا أن نتعلم اليوم؟

لا يزال إرث صلاح الدين الأيوبي ومعاصريه يتردد صداه في أرجاء العالم الإسلامي، مقدمًا دروسًا لا تقدر بثمن للمسلمين اليوم الساعين إلى استعادة الكرامة والوحدة والقوة. فلم يكن نجاح صلاح الدين في توحيد العالم الإسلامي الممزق، وانتصاره في تحرير القدس مجرد قصة انتصار عسكري، بل هو أيضًا شهادة على قوة الإيمان والقيادة والعدالة والرؤية. كما تقدم حياته مبادئ خالدة تؤكد على أهمية القيادة الأخلاقية، والسعي وراء المعرفة، والدور الجوهري للعدالة في كل من الحكم وخوض المعارك.

إن أحد الدروس الرئيسة المستفادة من قيادة صلاح الدين هي فكرة الوحدة في مواجهة الانقسام. ففي عصره، كان العالم الإسلامي مجزأ إلى فصائل وسلالات مختلفة متنافسة. وعلى الرغم من هذه الانقسامات، أدرك صلاح الدين ومرشده نور الدين الزنكي أنّ وحدة الأمة كانت ذات أهمية قصوى لمواجهة التهديدات الخارجية، وخاصة الصليبيية. فقد تجاوزا المنافسات الشخصية أو الطائفية، وركزا على هدف جماعي، وهو تحرير القدس والحفاظ على الهوية الإسلامية. وهذا الدرس ذو أهمية خاصة اليوم، حيث يواجه العالم الإسلامي مجموعة واسعة من التحديات السياسية والاجتماعية، بدءًا من الانقسامات الداخلية وحتى التدخلات الأجنبية. ويُعلمنا مثال صلاح الدين أنه حتى في مواجهة الصعاب التي تبدوا مستعصية، يجب على المسلمين أن يتحدوا حول القيم المشتركة للإيمان والعدالة والمصلحة العامة.

إنّ أهمية القيادة الأخلاقية هي درسٌ قويٌ آخر يقدمه إرث صلاح الدين. فقد عُرف طوال فترة حملاته بتواضعه وأمانته وإحساسه بالمسؤولية. وقد حكم بالتقوى، وكان غالبا ما يقضي لياليه في الصلاة، وسعى إلى إقامة نظام حكم عادل ورحيم. ولم تكن قيادته مدفوعة بطموح شخصي أو سعي وراء السلطة، بل كانت نابعة من إحساسه بالواجب في حماية عقيدة شعبه ورعاية شؤونهم. وفي عالم اليوم، حيث غالباً ما تكون القيادة مدفوعة بالسلطة أو الثروة أو النفوذ، يذكرنا مثال صلاح الدين بأهمية الحكم بالعدل والرحمة، مسترشدين بمبادئ الإسلام. كما أن رفضه للانخراط في العنف غير الضروري، خاصة عند استعادة القدس، يعلمنا أيضا أهمية الرحمة حتى في أوقات الصراع.

وعلاوة على ذلك، كان تركيز صلاح الدين على التعليم والمعرفة عنصرًا محوريًا في تحقيق نجاحه. فقد أسهمت جهوده في إنشاء المدارس التي عززت المعرفة الدينية والدنيوية على حد سواء على تنشئة جيل من القادة والعلماء والمحاربين المجهزين بالأدوات اللازمة لحفظ الإمبراطورية الإسلامية وتوسيعها. وبينما يواجه المسلمون اليوم معارك أيديولوجية ضد العلمانية والمادية والتطرف، باتت الحاجة إلى نظام تعليمي يعزز الفهم الديني والتطور الفكري أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كما تحُثنا دروس عصر صلاح الدين على الاهتمام بالتعليم الشامل، الذي لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الروحية للمسلمين فحسب، بل يمكّنهم أيضًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحكم.

كما يواجه العالم الإسلامي اليوم تحديات لا تختلف كثيرًا عن تلك التي واجهها صلاح الدين الأيوبي. فالأمة لا تزال تعاني من التشرذم والضعف السياسي والتعرض للتدخلات الأجنبية. كما أن استمرار احتلال القدس ومعاناة الشعب الفلسطيني يشكلان تذكيرًا مؤلمًا بالمظالم التي سعى صلاح الدين إلى رفعها. وكما نجح في توحيد العالم الإسلامي الممزق من خلال الإيمان والعدالة، فهناك اليوم بوادر أمل. فالتحالفات السياسية والعسكرية المتزايدة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل التقارب السعودي الإيراني والتعاون بين تركيا وقطر وباكستان وماليزيا، تُظهر أن هناك إمكانية لنهوض العالم الإسلامي من انقساماته وتوحيد صفوفه من أجل أهداف مشتركة.

فضلًا عن ذلك، تدعو الحركات الشعبية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بصورة متزايدة إلى استعادة الحكم الإسلامي القائم على العدل والرحمة وسيادة القانون، مما يعكس أسلوب القيادة الذي انتهجه صلاح الدين. فمن حركات النهضة الإسلامية مثل “جماعة تبليغ” ، إلى حركات الدعوة التي تقودها شخصيات أمثال ذاكر نايك وأحمد ديدات والدكتور إسرار أحمد، يعمل المسلمون اليوم على مواجهة الأيديولوجيات التي تقوض القيم الإسلامية. وتشدد هذه الحركات على أهمية التقوى والقيادة الأخلاقية والعدالة، على غرار القيم التي تبناها صلاح الدين.

ختامًا، فإن النضالات المستمرة من أجل حقوق الفلسطينيين، وتنامي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والدعوات المتزايدة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كلها أصداء معاصرة للمقاومة التي قادها صلاح الدين ضد القمع الأجنبي. وعلى الرغم من التحديات العسكرية والسياسية، فإن روح عصر صلاح الدين لا تزال حية في الجهود المبذولة لحماية القدس، والدفاع عن حقوق المستضعفين، وصون كرامة الأمة الإسلامية.

ويذكّرنا إرث صلاح الدين الأيوبي بأنّ الوحدة الإسلامية والقيادة العادلة والالتزام بالإيمان والمعرفة، هي الركائز التي يجب أن يُبنى عليها النجاح في المستقبل. وفي حين أنّ المشهد الجيوسياسي ربما يكون قد تغير، إلا أنّ المبادئ الأساسية التي مكّنت صلاح الدين من تحقيق النصر -وهي الإيمان، والوحدة، والعدل، والدفاع عن الحقوق المقدسة- لا تزال ذات صلة وضرورية كما كانت دائمًا. وتشكّل الدروس المستفادة من حياته نبراسًا يهتدي به المسلمون في زمننا هذا، وتحثهم على البناء على أساس قيمهم المشتركة، واستعادة كرامتهم، والسعي نحو مستقبل تسود فيه العدالة والسلام، تمامًا كان الحال في عصر صلاح الدين.

لم يأت نجاح صلاح الدين من فراغ، بل كان ثمرة جهود رجال ذوي بصيرة نافذة لتحقيق المستوى المنشود من التعليم والوحدة. وكما كان رجال عصره، علينا نحن أيضا أن نعمل على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات لتحقيق نجاح الأمة.

المقال الأصلي: Salah al-Din al-Ayyubi: Lessons From Medieval Geopolitics to Today’s Muslim World